Иммуноферментный анализ проводят когда возникают сложности с постановкой диагноза, если у больного есть наследственная предрасположенность к некоторым заболеваниям, для того чтобы оценить эффективность лечения. ИФА — современный лабораторный анализ, который помогает выявить специфические антитела в крови к определенным заболеваниям. Метод отличается высокой специфичностью и чувствительностью.

Содержание статьи:

- 1 Иммуноферментный анализ

- 2 Основные понятия и принцип метода иммуноферментного анализа

- 3 Различные классы антител IgG, IgM, IgA

- 4 Преимущества метода

- 5 Недостатки метода

- 6 Показания к назначению и выявляемые заболевания

- 7 Анализируемый биоматериал и особенности его забора

- 8 Сроки готовности результатов ИФА

- 9 Расшифровка иммуноферментного анализа

- 10 Возможные результаты ИФА

- 11 В заключение

Иммуноферментный анализ

Анализ выявляет характерные для определенных возбудителей антигены и антитела к ним. В основе иммуноферментного анализа крови лежит реакция взаимодействия антигена со специфичным антителом, в результате которой образуется комплекс, имеющий в своем составе специальную метку, изменяющую окраску изучаемого образца под действием реагента.

Интенсивность окрашивания дает возможность судить о наличии антител или антигенов, характерных для определенной инфекции, а уже с помощью аппаратуры определяют их количество. Антигенами называют чужеродные вещества, которые вызывают иммунную защитную реакцию в организме – вырабатываются специфические белки (иммуноглобулины).

Для каждого возбудителя есть свой набор антигенов, и реакция на них иммунитета так же специфична. Основным материалом для анализа является кровь из вены.

Иммуноферментный анализ крови дает возможность с высокой точностью выявить скрытые заболевания, находящиеся на ранней стадии, проинформировать врача об общем состоянии пациента и о рисках развития патологий, о состоянии репродуктивного здоровья.

Проводят анализ для диагностирования вирусных заболеваний: герпеса, гепатита, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барра и т.д, инфекций, которые передаются половым путем: гонореи, уреаплазмы, хламидоза, микоплазмы, трихомонады, сифилиса, для определения гормонального фона, диагностики раковых заболеваний и иммунодефицита, выявления и лечения аллергий. Для проведения анализа кроме крови можно брать также спинномозговую жидкость, околоплодные воды, содержимое стекловидного тела.

Анализ предполагает использование группы ЭЛИ-тестов:

- ЭЛИ-В-тест, позволяющий сделать заключение о состоянии иммунной системы;

- ЭЛИ-Диа-тест, определяющий состояние эндокринной системы. С его помощью диагностируют диабет первого и второго типов;

- ЭЛИ-Н-Комплекс-12, информирующий о состоянии периферической и центральной нервной систем;

- ЭЛИ-Анкор-тест-12, анализ, оценивающий состояние сердца и сосудов, дающее оценку риска развития инсульта, инфаркта;

- ЭЛИ-Висцеро-16 делают для оценки общего состояния пациента. Этот тест предусматривает диагностику по 16 показателям: кишечник, нервная система, миокард, почки, иммунная система, печень, желудок и т.д.;

- ЭЛИ-П-комплекс-12 делают для оценки репродуктивной способности организма;

- ЭЛИ-ЖКТ-12 – анализ, оценивающий состояние ЖКТ и дающий возможность предусмотреть риск развития патологий;

- ЭЛИ-ХГЧ- АФС тест, выявляет нарушения репродуктивного здоровья.

Основные понятия и принцип метода иммуноферментного анализа

Иммуноферментный анализ (ИФА) — это метод лабораторной диагностики, основанный на реакции «антиген-антитело», который позволяет выявить вещества белковой природы (в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей). Чтобы понять, как устроен иммуноферментный анализ, попробуем разобраться в сути реакции «антиген-антитело». Антиген — это чужеродная для организма молекула, как правило, белкового происхождения, которая может попасть в тело человека вместе с инфекционным агентом.

Частицы чужой крови (если она не совпадает с нашей по группе) также являются антигенами. В организме антигены способны вызывать иммунную реакцию, направленную на защиту целостности внутренней среды от чужеродных веществ. Поэтому наше тело синтезирует особые вещества — антитела (иммуноглобулины), способные по принципу «ключ к замку» соединяться с антигенами, связывая их в иммунный комплекс (этот процесс как раз называется реакцией «антиген-антитело»).

Содержание этих антител наиболее высоко в первые дни инфекционного процесса. Следом за ними иммунная система выбрасывает в кровь иммуноглобулины класса G (IgG), которые помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией, а также продолжают циркулировать по сосудам в дальнейшем, обеспечивая иммунитет к повторному заражению.

На этом явлении основана вакцинация: благодаря прививкам, содержащим ослабленные антигены микробов и вирусов, в нашей крови появляется большое количество IgG, которые при контакте с реальной угрозой быстро подавляют инфекцию — до того, как она нанесет вред здоровью. Также существуют иммуноглобулины класса А (они в большом количестве содержатся в слизистых оболочках, защищая «подступы» к организму), Е (борются с паразитарными инфекциями) и другие.

В лабораторной диагностике объектами интереса чаще всего являются IgM, IgG и IgA: по их концентрации можно оценить, на какой стадии находится инфекционный процесс, а также узнать, болел ли когда-либо человек тем или иным недугом (например, краснухой или ветряной оспой). Как узнать, какие именно антигены или антитела присутствуют в организме человека? Когда врач предполагает, что причиной заболевания является определенная инфекция, или желает измерить концентрацию определенного гормона, он назначает пациенту иммуноферментный анализ.

Реакцию «антиген-антитело» можно воспроизвести в лабораторных условиях: использовать уже готовые антитела или антигены, чтобы определить, есть ли в исследуемом образце соответствующее им соединение. Для начала необходимо получить образец биологической жидкости — обычно, это сыворотка крови. Лаборатория использует пластиковые планшеты с лунками, в которых уже содержатся очищенные антигены предполагаемого возбудителя (или — антитела, в случае если задачей является поиск антигена).

Образцы вносятся в лунки, где происходит — или не происходит — образование иммунных комплексов. Если «встреча» состоялась, особое красящее вещество вступает в ферментную реакцию с объединенной молекулой, что позволяет с помощью инструментальной оценки оптической плотности сделать выводе о результатах анализа.

ИФА бывает качественным и количественным. В первом случае подразумевается однозначный ответ: искомое вещество или найдено, или не найдено в образце.

В случае с количественным анализом более сложная цепь реакций дает возможность оценить концентрацию антител в крови человека, что в сравнении с результатами предыдущих тестов даст ответ на вопрос о том, как развивается инфекционный процесс. Это интересно Предшественником иммуноферментного анализа был радиоиммунный анализ, в котором для идентификации успешной реакции использовались меченые антитела и антигены. Поскольку проведение такой диагностики представляло потенциальную угрозу для здоровья сотрудников лаборатории, ученые озаботились поиском безопасной альтернативы по «окраске» образцов. Так в 1971 году был изобретен ИФА.

Различные классы антител IgG, IgM, IgA

Иммуноферментный анализ определяет антитела инфекций относящиеся к различным классам Ig (G, A, M). Антитела к вирусу, при наличии инфекции, определяются на очень ранней стадии, что обеспечивает эффективную диагностику и контроль течения заболеваний. Самые распространенные методы диагностики инфекций – это тесты на антитела класса IgM (острая фаза течения инфекции) и антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции). Эти антитела определяют для большинства инфекций.

Однако, один из самых распространенных анализов – госпитальный скрининг (анализы на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и С) не дифференцирует тип антител, поскольку наличие антител к вирусам данных инфекций автоматически предполагает хроническое течение заболеваний и является противопоказанием, например, для серьезных хирургических вмешательств. Поэтому важно опровергнуть или подтвердить диагноз.

Реинфекция, или повторная инфекция, выявляется быстрым подъемом уровня антител IgA или IgG. Антитела IgA имеют более высокую концентрацию у пациентов старшего возраста и более точно диагностируют текущую инфекцию у взрослых.

Перенесенная инфекция в крови определяется как повышенные антитела IgG без роста их концентрации в парных образцах, взятых с интервалом 2 недели. При этом отсутствуют антитела классов IgM и А.

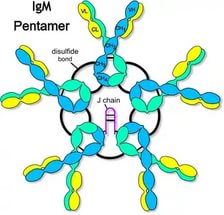

Антитела IgM

Их концентрация повышается вскоре после заболевания. Антитела IgM определяются уже через 5 дней после его начала и достигают пика в промежутке от одной до четырех недель, затем снижаются до диагностически незначительных уровней в течение нескольких месяцев даже без проведенного лечения. Однако, для полной диагностики недостаточно определения только антител класса М: отсутствие этого класса антител еще не говорит об отсутствии заболевания. Острой формы заболевания нет, но может быть хроническая.

Антитела IgM имеют большое значение в диагностике гепатита А и детских инфекций (краснуха, коклюш, ветрянка), легко передающихся воздушно-капельным путем, так как важно как можно раньше выявить заболевание и изолировать заболевшего.

Антитела IgG

Основная роль антител IgG — это длительная защита организма от большинства бактерий и вирусов — хотя их выработка происходит более медленно, но ответ на антигенный раздражитель сохраняется более устойчивым, чем у антител класса IgM.

Для полной диагностической картины необходимо определить антитела IgA и IgG одновременно. При неясном результате IgA, подтверждение осуществляется определением IgM. В случае положительного результата и для точной диагностики второй анализ, сделанный через 8-14 дней после первого, должен быть проверен параллельно для определения роста концентрации IgG. Результаты анализа должны интерпретироваться в комплексе с информацией, полученной в других диагностических процедурах.

Антитела IgG, в частности, используются для диагностики Helicobacter pylori — одной из причин язвы и гастрита.

Антитела IgA

В сыворотке появляются через 10-14 дней после начала заболевания, и вначале их даже можно обнаружить в семенной и вагинальной жидкостях. Уровень антител IgA обычно снижается к 2-4 месяцу после инфицирования в случае успешного лечения. При повторном инфицировании уровень антител IgA вновь возрастает. Если уровень IgA не падает после проведенного лечения, то это — признак хронической формы инфекции.

Преимущества метода

Бесспорные преимущества ИФА — высокая чувствительность и специфичность метода. Чувствительность — это возможность распознать искомое вещество, даже если его концентрация в образце невысока. Специфичность же подразумевает безошибочность диагностики: если результат положительный, значит, найдены именно те антитело или антиген, которые предполагались, а не какие-то другие.

Определение IgM с помощью ИФА позволяет поставить точный диагноз уже в первые дни болезни. Высокая степень технологичности проведения иммуноферментного анализа минимизирует влияние человеческого фактора, что снижает вероятность ошибки. Большинство используемых в современных лабораториях тест-систем и реактивов для ИФА выпускаются в промышленных условиях, что гарантирует точный результат.

Недостатки метода

К сожалению, для проведения ИФА нужно знать, что именно искать: методика анализа подразумевает, что врач заранее имеет предположение о природе заболевания. Поэтому нет смысла назначать такой тест в надежде случайно «угадать» диагноз. В случае диагностики инфекционных заболеваний иммуноферментный анализ не может найти возбудителя и определить его специфичные свойства: он лишь указывает на наличие антител в крови у больного, косвенно свидетельствующих о присутствии чужеродного микроорганизма в теле человека.

ИФА — крайне точный, но не дешевый метод, поэтому обращаться к нему нужно с умом, а интерпретацией результатов должен заниматься квалифицированный врач.

Показания к назначению и выявляемые заболевания

Невозможно охватить полный список показаний к проведению ИФА. Вот наиболее распространенные цели анализа: Диагностика острых и хронических инфекционных заболеваний:

- IgM и IgG к вирусным гепатитам А, B, C, E, а также антигенов гепатитов В и С;

- IgG к ВИЧ; Ig M и IgG к цитомегаловирусной инфекции;

- Ig M и IgG к вирусу Эпштейна-Барр; Ig M и IgG к герпетическим инфекциям;

- Ig M и IgG к токсоплазмозу;

- Ig M и IgG к кори, краснухе, сальмонеллезу, дизентерии, клещевому энцефалиту и другим заболеваниям;

- IgG к паразитарным заболеваниям;

- Ig M и IgG к инфекциям, передающимся половым путем;

- IgG к хеликобактерной инфекции.

Общая оценка показателей иммунитета человека и маркёров некоторых аутоиммунных заболеваний. Выявление онкологических маркёров (фактора некроза опухоли, простатспецифического антигена, раково-эмбрионального антигена и других). Определение содержания гормонов в сыворотке крови (прогестерона, пролактина, тестостерона, тиреотропного гормона и других).

Анализируемый биоматериал и особенности его забора

Основной биоматериал для проведения ИФА — это сыворотка крови: в лаборатории у пациента берут образец крови из вены, из которого в дальнейшем удаляют форменные элементы, затрудняющие проведение анализа. В некоторых других случаях для анализа используется спинномозговая жидкость, околоплодные воды, мазки слизистых оболочек и т.д.

Для того чтобы избежать искажений в результатах, рекомендуется сдавать кровь натощак, а за две недели до исследования (если целью является диагностика хронических, скрыто протекающих инфекционных заболеваний) необходимо отказаться от приема антибиотиков и противовирусных препаратов. Сроки готовности результатов ИФА При наличии необходимых реактивов и хорошей организации работы лаборатории результат анализа вы получите в течение 1–2 суток после забора крови. В некоторых случаях, при необходимости получения экстренного ответа, этот срок может быть сокращен до 2–3 часов.

Сроки готовности результатов ИФА

При наличии необходимых реактивов и хорошей организации работы лаборатории результат анализа вы получите в течение 1–2 суток после забора крови. В некоторых случаях, при необходимости получения экстренного ответа, этот срок может быть сокращен до 2–3 часов.

Расшифровка иммуноферментного анализа

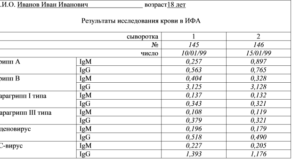

Результатом качественного ИФА будет однозначный вердикт: искомое вещество либо найдено, либо не найдено в образце. Если же речь о количественном анализе, то концентрация может выражаться числовым значением или определенным количеством знаков «+» (от одного до нескольких).

Анализируемые показатели:

- IgM — наличие этого класса иммуноглобулинов говорит об остром инфекционном процессе в организме. Отсутствие IgM может говорить как об отсутствии конкретного возбудителя в организме, так и о переходе инфекции в хроническую стадию.

- IgA при отрицательном результате теста на IgM чаще всего свидетельствует о хронической или скрыто протекающей инфекции. IgM и IgA (совместное присутствие) — два положительных результата говорят о разгаре острой фазы заболевания.

- IgG говорит либо о хронизации заболевания либо о выздоровлении и выработке иммунитета к инфекционному агенту.

Возможные результаты ИФА

В зависимости от содержания анализа в бланке могут быть представлены данные в виде таблицы с перечислением всех антител или антигенов с пометками об отрицательной или положительной реакции, либо будет указано количественное значение результата (отрицательный, слабоположительный, положительный или резко положительный). Последний вариант определяет, сколько антител содержится в анализируемом образце. Еще один количественный показатель — индекс авидности антител, выраженный в процентах.

Он указывает, сколько времени прошло от начала инфекционного процесса (чем выше индекс — тем больше).

Сегодня выпускаются тысячи видов тест-систем ИФА, позволяющих обнаруживать специфические антитела и антигены при самых разных патологиях.

Поэтому этот анализ используется практически во всех медицинских отраслях. Диагноз, поставленный с помощью ИФА, — это гарантия назначения адекватной терапии и эффективного лечения заболевания.

В заключение

Иногда, обнаружив в результатах анализа антитела IgG, например, токсоплазмоза или герпеса, пациенты приходят в панику, не посмотрев на то, что антитела IgM, которые показывают наличие текущей инфекции, могут отсутствовать вовсе. В этом случае анализ говорит о перенесенной ранее инфекции, к которой выработался иммунитет.

В любом случае, интерпретацию результатов анализа лучше доверить врачу, и с ним же в случае необходимости определиться с тактикой лечения.

Узнайте больше:

- Анализ на дизгруппу: что это такое, подготовка и проведение

- Анализ кала на дизентерию: как сдавать, сроки и методы

- Анализ на токсоплазмоз: зачем и как правильно сдавать

По материалам — http://neparazit.ru, http://simptomy-lechenie.net, https://diametod.ru

Паразиты человека — диагностика и лечение Паразиты в организме человека. Симптомы и лечение паразитов в организме человека. Признаки заражения паразитами. Виды популярных паразитов. Рецепты врачевания

Паразиты человека — диагностика и лечение Паразиты в организме человека. Симптомы и лечение паразитов в организме человека. Признаки заражения паразитами. Виды популярных паразитов. Рецепты врачевания